[미·중갈등] 중국의 만족스럽지 못한 경기 부양책에 'Sell China' 추세 가속화, 원인은 미국의 대규모 장기채 발행

입력

수정

글로벌 투자자들의 '셀 차이나(Sell China)' 기조가 가시화되고 있다. 중국 당국은 자국 경기 부양책을 연이어 내놨으나, 글로벌 투자자들은 이에 만족하지 못하고 탈중국을 가속화하고 있는 모양새다. 한편 일각에선 현재 중국의 부동산발(發) 경기 침체가 90년대 일본의 경기 침체보다 더 악화될 수 있다는 분석을 내놓는다.

중국 당국의 '소심한' 자국 경기 부양책이 미-중 갈등에서 비롯됐다는 지적도 나온다. 최근 미국의 장기채 대규모 발행으로 인해 글로벌 유동성이 더 급격하게 메말라 가고 있는 가운데, 자칫 중국 정부의 급격한 양적 완화 정책으로 인해 풀리게 될 유동성조차 미국 채권 시장으로 흘러 들어갈 수 있단 우려에 다소 소극적인 행보를 이어 나갈 수밖에 없게 됐다는 분석이다.

중국 경기 침체 우려에 뭉칫돈 빼가는 글로벌 투자자들

외국인들이 지난 8월 한 달간 900억 위안(약16조3,000억원)규모의 중국 주식을 내다 판 것으로 드러났다고 파이낸셜타임스(FT)가 1일 보도했다. 이는 중국의 경기 침체 기색이 뚜렷한 데 따른 것이다. 중국 정부가 경기 부양책이라는 명목으로 집행하고 있는 정책들이 단편적인 수준에 그치고 있어 부동산발 중국 경기 침체 전반에 대한 외국인 투자자들의 우려를 온전히 씻어내지 못하고 있다는 분석이다.

실제 중국 정부는 현재 거래세 인하, 증권사 지급준비율 인하, 대형 뮤추얼 펀드 자산 매각 제한 규제 등 일련의 경기부양책을 내놨음에도 투자 심리는 여전히 개선되지 않고 있다는 게 전문가들의 견해다. 이와 관련해 프랑스 투자은행 나티시스의 알리시아 가르시아-헤레로 아‧태 담당 수석 이코노미스트는 "투자자들은 부동산 부문을 겨냥한 정책에 집중하고 있다"며 "지난 한 달 동안 선전, 광저우 등 대도시에서의 주택담보대출 조건 완화 등 부동산 부문에서 몇 가지 변화가 있긴 했으나, 외국인 자금의 유입을 촉발하기엔 역부족이었다"고 분석했다.

동일한 맥락으로, 중국 경제에서 상당한 비중을 차지하는 부동산 시장의 연쇄 디폴트 리스크로 인한 경기 침체 우려는 자국 증시 폭락으로 이어지는 모양새다. 중국 증시를 대표하는 CSI300지수는 올해 들어 현재까지 8%(달러화 표시 기준) 이상 추락했다. 스티븐 이네스 SPI자산운용 매니징 파트너는 "글로벌 투자자들은 중국 당국이 실질국내총생산(GDP) 증가율 5%라는 성장 목표를 달성할 수 있는지에 의문을 표하고 있는 분위기"라며 "부동산 시장 위기는 중국 GDP를 최소한 1%포인트 이상 가라앉힐 수 있을 것이라는 전망이 이미 시장에 형성됐다"고 밝혔다.

일본의 '잃어버린 30년'보다 나빠진 중국의 여건

이런 가운데 전문가들 사이에선 일본의 '잃어버린 30년'의 전철을 중국이 그대로 밟는 것 아니냐는 우려의 목소리가 높아지고 있다. 지난 8월 18일엔 헝다그룹이 미국에서 파산보호를 신청했고, 컨트리가든도 지난 8월 9일 채권 2종에 대한 이자를 갚지 못하면서 디폴트 위기가 시작된 바 있다. 중국에서 주택에 대한 투자가 GDP 성장의 14%를 차지하고, 인프라에 대한 투자까지 합치면 건설 경기의 영향이 중국 경제에 미치는 영향이 30% 이상 차지하는 만큼, 중국 당국이 이번 중국 부동산발 경기 침체와 글로벌 투자자들의 부동산 시장 자금 이탈을 제대로 막지 못하면 심각한 금융위기로 이어질 수도 있다는 우려다.

심지어 90년대 경기 침체에 빠졌던 일본보다 중국의 경기 현 상황이 더 악화됐다는 분석도 나온다. 먼저, 현 중국의 인구 구조가 경기 침체에 빠졌던 당시 일본보다 더 고령화된 상황이란 지적이다. 경제 데이터 제공업체 CEIC에 따르면 일본의 경우 65세 인구가 10%에서 14%로 상승하는데 1991년부터 11년의 시간이 걸린 반면, 중국의 경우 2021년 기준 7년 만에 일본과 동일 수치로 도달했고, 나아가 일본보다 노인인구 증가율이 가파르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 또한 일본의 경우 불황이 시작된 지 거의 20년이 지난 2008년이 돼서야 총인구가 감소세에 접어든 반면, 중국의 총인구는 경기 침체가 본격적으로 가시화되기 이전인 2022년부터 줄어들고 있는 것으로 집계됐다. 즉 노동력을 앞세워 급속 성장을 일궈냈던 과거와는 달리, 이제 중국은 노동 인구 축소라는 구조적 문제로 인해 버블이 터진 90년대 일본보다 더 깊은 경기 침체를 맞을 수 있다는 분석이다.

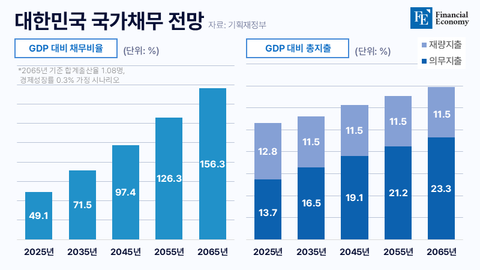

중국이 90년대 일본에 비해 정책적 여력이 없다는 분석도 나온다. 글로벌 투자은행 JP모건의 분석에 따르면 90년대 일본의 정부 부채는 GDP의 62%에 불과했으나, 중국은 지방정부와 지방정부자금조달기구 LGFV(Local Government Financing Vehicle) 부채까지 포함하면 GDP 대비 95%를 웃돌고 있는 것으로 집계됐다. 또한 91년도의 일본은행 기준금리는 8.1%인 데 비해, 2022년 기준 중국의 경우에는 1.9%로 이미 매우 낮은 상태에 도달해 있기 때문에 일본에 비해 통화정책 여력조차 낮은 것으로 나타났다. 이와 관련해 일각에선 글로벌 투자자들을 만족시키지 못하는 중국 정부의 단편적인 경기 부양책이 이처럼 좁아진 통화 정책 여력에서 비롯된 것 아니냐는 지적도 제기되는 형국이다.

미-중 관계 회복이 글로벌 투자자들의 탈중국 막을 수 있다

금융 업계에선 중국에 대한 글로벌 투자자들의 Sell China 기조가 근본적으로 미-중 갈등에서 비롯됐다는 분석이 나온다. 예컨대 중국은 디플레이션을 막고 자국 부동산 시장에 유동성을 공급하겠다는 명목으로 대출우대금리(LPR)를 0.1%포인트 소폭 인하했으나, 이는 앞서 살펴봤듯 시장의 기대에 못 미치는 금리 인하였다는 평이 지배적이었다.

또한 중국 정부는 일본의 잃어버린 30년의 전철을 밟지 않기 위해서는 대규모 유동성을 풀어야 하는 것 아니냐며 글로벌 투자자들의 빈축을 사기도 했다. 이는 중국 당국도 인지하고 있는 대목이지만, 미-중 패권전쟁으로 인해 그나마 남아있는 유동성이 미국에 흡수될 것을 우려한 중국 정부가 기대에 못 미치는 금리 인하 등의 소심한 행보를 이어 나갈 수밖에 없게 됐고, 이로 인해 중국 정부가 글로벌 투자자들 또한 만족시키지 못했다는 분석이다.

미국은 지난 6월 부채 한도 협상을 성공적으로 마친 뒤 장기채 발행 규모를 960억 달러(약 126조원)에서 1,030억 달러(약 135조원) 규모로 확대하기로 발표했다. 물론 이는 부채 한도를 늘린 미국이 부채를 늘림으로써 대차대조표상에서 자산과 부채를 모두 키워 경제를 성장시키겠다는 의도로 설명할 수도 있으나, 현재 중국이 유동성이 절실한 상황에서 미국이 국채 발행량을 늘리며 유동성을 흡수한다는 것은 단순 우연으로 보긴 어렵다는 게 전문가들의 분석이다. 즉 중국 당국은 LPR 금리 대폭 인하를 비롯해 경기 부양책을 더 파격적으로 집행하게 될 시 이미 있던 유동성마저 미국채 시장에 빨려 들어갈 것을 우려하고 있다는 얘기다. 여기에 미 연준(Fed)은 고금리를 유지하며 미국채에 대한 매력을 높이고 있는 실정이다.

상황이 이렇다 보니 중국 측에서도 미국과 정치적 레벨의 협력 시도를 통해 양국 간 갈등 구도를 풀어나가기 위해 노력하고 있는 것으로 보인다. 실제 지난 8월 27일엔 지나 러몬도 미국 상무장관이 중국을 방문해 중국 상무부와 연 1회 이상 대면 회담을 하고 수출입 통제 정보를 교환하기로 하는 등 소통을 확대키로 공언한 바 있다. 이에 중국은 그간 미국으로부터 문제시됐던 기업 기밀 및 영업 비밀 유출에 대해 보호를 강화키로 밝히면서 사실상 미국에 한 발짝 '양보'의 뜻을 밝혔다.