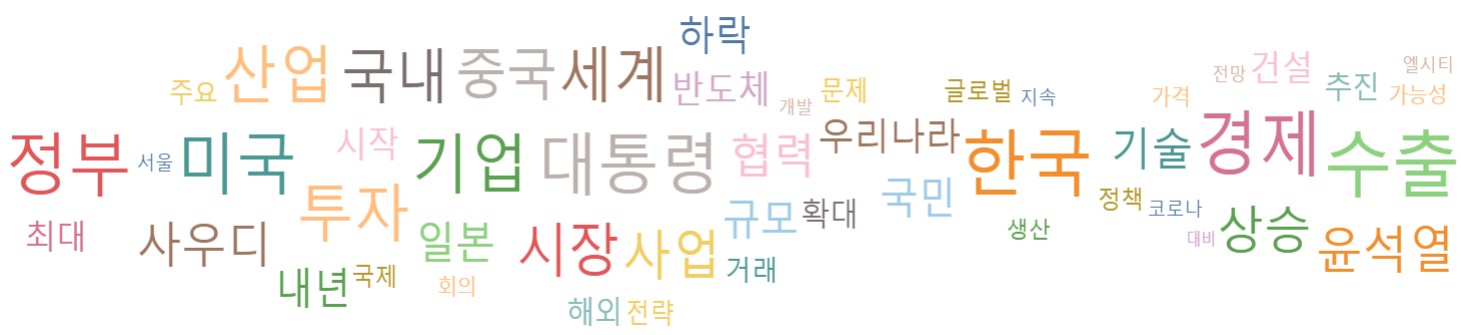

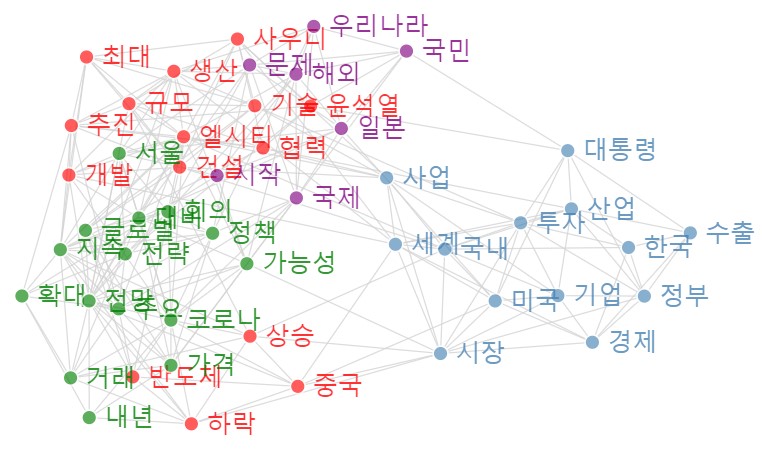

[빅데이터] 수출 하락세, 더 늦기 전에 국가 경쟁력 키워야

입력

수정

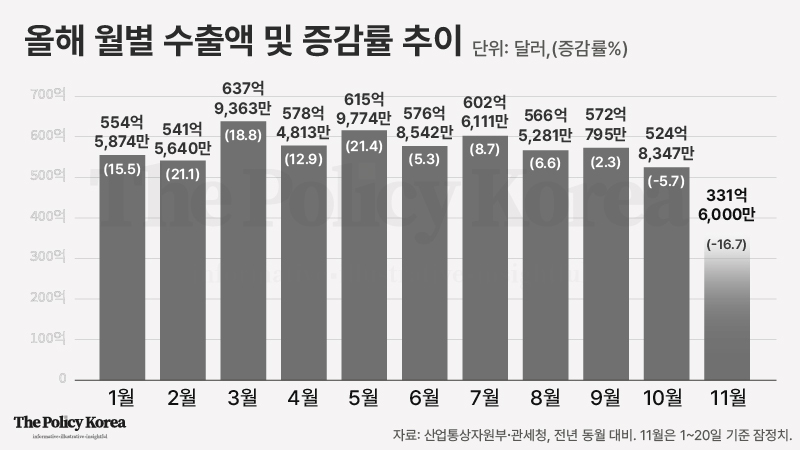

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 1일 비상경제장관회의에서 "당분간 (수출)증가세 반전이 쉽지 않을 것"이라며 "근본적인 수출 구조 개선을 위한 노력을 강화해야 한다"고 말했다. 특히 반도체·2차전지 등 주력산업, 해외 건설, 중소·벤처, 관광·콘텐츠, 디지털·바이오·우주 등 5개 분야를 집중 육성하는 ‘신성장 수출 동력 확보 추진 계획’을 밝혔다.

문제는 이런 정부 정책들이 실제로 효과를 발휘할 수 있느냐는 보다 근본적인 의문이다. 한국이 경제 성장 동력을 잃었다는 주장들은 IMF 구제금융을 극복했다고 선언하던 김대중 정권 말엽부터 나왔던 이야기다. 더 이상 두 자리 숫자의 성장률을 유지할 수 없다는 연구 발표가 잇따르다가 어느 시점부터는 잠재성장률이 5% 내외고 그 숫자마저도 쉽게 달성하기 어렵다는 연구가 속속 나왔다. 최근에는 물가상승률보다 더 성장할 수 있느냐에 대한 근본적인 의문도 나오기 시작한다. 성장의 주요 동력이었던 수출 산업에서 핵심 수출 상품이었던 반도체와 자동차의 성장에 의존하던 경제 시스템에 한계가 왔기 때문이다.

13년 만에 무역수지 적자 예상, 정부 정책은 언 발에 오줌 누기

13년 만에 무역수지 적자가 거의 확실시되는 가운데, 정부는 재정 투입으로 수출 감소세를 막아보겠다는 의지를 표현했다. 반도체에는 1조원의 재정을 투입한다. 인력 양성 규모를 15,000명에서 26,000명으로 늘리고 세제지원을 확대하겠다고 발표했다. 국가전략기술 설비투자에 대해서는 최고 20%(중소기업 기준)의 세액공제 혜택을 주고 국내 기업 취업 외국인 기술자에 대한 소득세 감면 혜택을 10년까지 늘리기로 했다는 소식도 따라왔다.

그러나 현실을 보면 그런 지원금을 "빼먹는 전문 기업"들만 양산할 뿐 정작 기술적인 도전으로 나라의 운명을 바꿀 수 있는 회사들에 대한 지원은 없다. 지난 20년간 도전했지만, 반도체와 자동차 중심의 수출 경제는 아직도 바뀌지 않았다. 그간 쓴 비용은 얼마인가? 여성가족부가 수십조의 예산을 쓰고도 양성평등 문제를 해결하지 못했다고 맹비난을 듣고 있지만, 산업통상자원부와 기획재정부는 국방 예산을 제외할 경우 국가 예산의 절반을 쓰는 조직이다. 그런 조직이 김대중 정권 이후 20년 동안 예산을 쏟아부었음에도 한국 기술력이 글로벌 최상위권으로 올라간 사례는 겨우 몇 개 찾아볼 수 있을 정도다.

1조원을 들여 반도체에 투자하면서 인력 양성 규모를 11,000명 더 늘린다고 하는데 대학에 학부 전공을 더 늘린다고 해서 한국의 반도체 역량이 월등하게 뛰어오를 확률은 0%다. 식견 있는 반도체 전문가 누구를 데려와도 같은 대답을 내놓을 것이다. 실제 반도체 분야에서 한국의 운명을 바꿔줄 수 있는 인재들은 한국에서 공부하고 있지 않고 미국의 스탠퍼드(Stanford) 대학, 메사추세츠공과대학(MIT) 등에서 연구에 매진하고 있다.

사실상 사형선고가 내려졌던 중앙처리장치(CPU) 생산 기업인 AMD를 인텔의 강력한 경쟁자로 바꾼 리사 수(Lisa Tzwu-Fang Su)는 메사추세츠 공과대학 출신 대만인이다. 대만 TSMC의 무서운 성장은 리사 수를 비롯한 우수한 대만인이 미국에서 수학적인 도전을 뚫어내는 공학 이론을 연구해온 결과라는 것이 업계의 공통된 견해다.

한국인 연구생들은 박사 후 연구원 생활을 통해 인류 역사를 바꿀 수 있는 도전을 하는 중에 정작 "한국에 가면 자리가 없다", "자리가 날 때까지 계속 포닥(박사 후 연구원)하고 있는 수밖에 없다"는 표현들을 쓰고 있다. 국내 교수 인원이 적체돼 있고 실력이 뛰어난 연구원들은 미국에서도 이방인 연구원, 한국에서는 연구할 수 있는 자리를 찾을 수 없는 또 다른 이방인의 삶을 살아야 한다.

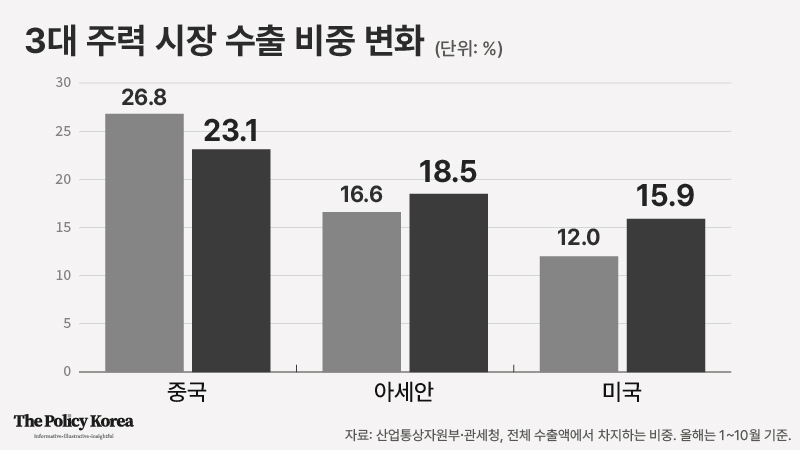

수출 시장 다변화보다 기술력 개발해야 '진짜' 선진국

정부 정책의 방향은 '눈에 보이는 숫자'에 집중한 전략 산업 투자와 수출 시장 다변화 노력으로 요약된다. 기존 중국 중심의 수출·입 시장을 유럽과 아세안 지역으로 다변화하겠다는 것이다. 정작 다변화를 위해 가장 필요한 두 가지인 기술력과 가격경쟁력에 대한 이해는 부족한 채 무조건 유럽과 아세안 지역 확장이 필요하다고 반복하는 '책상물림' 공무원들의 앵무새 같은 반복 메아리만 울린다.

한국 상품이 해외시장에서 소비되기 위해 가격 경쟁력을 앞세우는 시대는 지났다. 저(低) 기술 제품들은 이미 오래전부터 중국 및 아세안 국가들에 밀리고 있었고 기술력을 갖춰야 판매가 가능한 상품 중 하나인 자동차도 더 이상 미국에서 '제네시스 사면 아반떼 끼워준다'는 식의 저가 마케팅에 의존하지 않아도 되는 시대가 왔다.

수출 시장 다변화를 위해서는 무엇보다 핵심 인재를 양성하고 그 핵심 인재를 이용해서 만들어낸 고급 기술력 상품을 시장에 내놓을 수 있는 사업 역량을 갖춰야 한다. 그러나 한국 정부의 계획안 그 어디에도 핵심 인재를 키울 수 있는 계획은 없다. 15,000명의 반도체 인재를 26,000명으로 늘린다는 계획, 그 도전을 위해 국내에 반도체 특성 학과를 더 만들겠다는 계획밖에 보이질 않는다. 그렇게 늘어난 인재가 한국의 운명을 바꿀 수 있는, 리사 수 같은 도전을 성공할 확률이 얼마나 될까?

'빈 살만 100조 계약'에 환호? 경쟁력 있는 상품이 뭐였을까 따져봐야

인구가 무서운 속도로 줄어들고 있다. 그러나 모든 사람이 알다시피 줄어든 인구 모두가 리사 수 같은 인재는 아니다. 지능이 정규분포대로 분포되어 있다면 인구가 줄어든 만큼 그런 '혁신적인 천재'가 한국에 태어났을 확률은 더 낮아진 셈이다. 지금 한국에 필요한 정책은 리사 수 10명을 만들어 낼 수 있는 '엘리트 교육'이다.

한국 정부의 그 누구도 '빈 살만'의 100조 계약 상품 중 우리 상품이 가진 국가 경쟁력이 글로벌 시장에서 어느 레벨이었는지 따지지 않고 있다. 기술력은 없어도 외교를 잘해서 100조원 이상의 계약을 얻어낸 것일까? 구매자는 한국이 좋아서 구매하기 이전에 기술적으로 타국 상품보다 우월하다는 확신, 그 기술력이 '가성비'가 높다는 확신이 있어야 한다.

업계 관계자들은 우리가 갖고 있는 기술력이 미국과 서유럽의 그것과 비교하기는 어렵지만, 군사·안보적인 상황 덕분에 우리가 반사 이익을 누리게 됐다고 언급했다. 기술력 위의 또 다른 정치적인 문제로 계약을 얻어내는 이런 기회는 흔치 않다. 이렇게 얻어낸 이득을 15,000명을 26,000명으로 늘리는 교육에만 쓰고 있으면 한국에서 '리사 수'가 나올 리 만무하다. 차라리 10명의 천재를 뽑아내 '리사 수' 후보가 될 수 있도록 엘리트 교육을 시켜야 한국의 100년 후 미래를 더 기대할 수 있다는 걸 모르고 있지는 않을 것이라고 믿고 싶다.