5년차 스타트업, 3곳 중 2곳은 망한다? 부실한 교육이 낳은 '무작정 창업'의 폐해

입력

수정

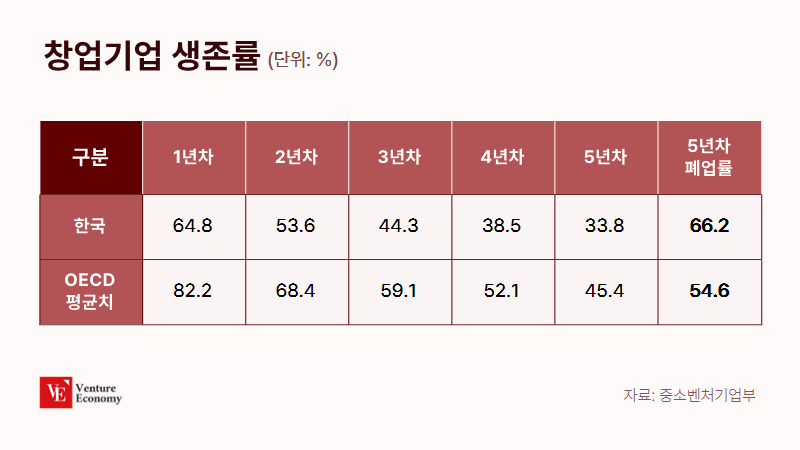

5년차 한국 창업기업 폐업률 66.2%, OECD 평균치 한참 밑돌았다 '정부 지원금'에 초점 맞추는 비효율적 창업교육, 겉핥기만 하는 강사들 "나도 창업이나 할까" 안일한 도전, 현실은 '아이디어'만으로 풀리지 않는다

국내 창업기업 3곳 중 2곳은 창업 후 5년 내에 문을 닫는 것으로 확인됐다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 양금희 국민의힘 의원이 중소벤처기업부로부터 받은 자료에 따르면, 국내 창업기업의 5년 후 폐업률은 66.2%로 나타났다. OECD(경제협력개발기구) 28개국 평균인 54.6%보다 11.6%포인트나 높은 수치다.

업계에서는 국내 창업시장이 줄줄이 무너져 내리는 원인으로 부실한 창업교육과 '기업가 정신'의 부재를 꼽는다. 비효율적인 교육을 받은 창업가들이 안일한 생각을 갖고 창업에 뛰어들 경우, 얼마 안 가 치열한 시장에서 '튕겨 나갈' 수밖에 없다는 분석이다.

'28개국 중 26위' 韓 창업기업 생존율 극악

OECD 회원국 중 5년 후 창업기업 생존율이 가장 높은 국가는 스웨덴(63.3%)으로 나타났다. 이어 △벨기에(62.5%) △네덜란드(61.9%), △룩셈부르크(55.4%) △오스트리아(53.7%) △그리스(53.3%) △프랑스(50.8%) △슬로베니아(50.6%) △미국(50.2%) 등 순이었다. 한국(33.8%)보다 생존율이 낮은 국가는 포르투갈(33%)과 리투아니아(27.2%)뿐이었다.

국내 창업기업의 5년 후 생존율을 업종별로 살펴보면, 경쟁이 치열하고 진입 장벽이 낮은 분야일수록 생존율이 낮다는 점을 확인할 수 있다. 국내 예술·스포츠·여가서비스업의 5년 후 생존율은 22.3%, 숙박·음식점업은 22.8%에 불과했다. 이외에도 사업지원서비스업(26.8%)과 도·소매업(29.7%)의 생존율 역시 20%대에 머물렀으며, 교육서비스업(30.2%)과 출판·영상·정보서비스업(35.8%)은 30% 전후였다. 제조업은 42.8%, 보건·사회복지서비스업은 55.4%로 비교적 생존율이 높았다.

양금희 의원실은 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 운영 중인 '중소기업 공공구매제도'가 창업기업에 최근 목표치를 달성하지 못하고 있다고 지적했다. 중기부에 따르면 창업기업 공공구매 실적은 목표 대비 2021년 31%, 2022년 61%로 2년 연속 목표치를 크게 밑돌고 있다. 같은 기간 여성기업 공공구매 실적은 123%, 126%였고, 장애인기업 실적은 2년 연속 116%를 달성하며 목표치를 초과한 바 있다.

양 의원은 "정부의 창업지원을 통한 경제 활성화와 성장동력 발굴 노력에도 창업기업의 생존율은 OECD 주요국에 비해 낮다"며 "창업기업의 양적 확대보다 공공구매와 같은 판로 개척에 실질적인 도움을 제공해 창업기업이 사업을 영위할 수 있는 생태계 조성에 역량을 집중해야 한다"고 짚었다.

"지원금이나 타자", 부실한 창업교육

업계에서는 창업기업 생존율 저하의 원인으로 부실한 우리나라의 창업교육을 지목한다. 정부가 매년 막대한 예산을 투입해 실시하는 창업교육이 사실상 제 효과를 발휘하고 있지 못한다는 지적이다. 이는 통계에서도 드러난다. 2019년 글로벌 기업가정신 모니터(GEM)에 따르면 한국은 창업교육(대학 및 평생교육) 부문에서 4.36점을 획득, 세계 54개국 중 37위에 머물렀다.

그도 그럴 것이 국내 창업교육은 근본적인 '구조적 문제'를 지니고 있다. 우리나라에서 실시되는 창업교육 대부분은 정부지원자금 신청 또는 투자 유치를 위한 IR용 '사업계획서 작성법'에 초점을 맞추고 있다. IR 피칭, 슬라이드 PPT 제작 등 비교적 쉽게 찾아볼 수 있는 여타 창업교육도 마찬가지 성격을 띤다. '지원금'을 타내기 위한 교육이 주를 이루다 보니, 실질적으로 창업에 도움이 되는 양질의 교육을 받기는 사실상 어렵다.

정부 자금 지원은 이제 막 출발한 초기 스타트업에 '단비' 같은 존재다. 하지만 창업가가 교육 단계에서부터 '예산 타내기'에만 초점을 맞출 경우, 결국 그 기업은 각종 사업비를 따기 위한 업무에 매달리게 된다. 치열한 스타트업계에서 자생하는 방법은 배우지 못한 채 끊임없이 '지원'에만 의존하게 된다는 의미다. 정부 지원에 기생하는 기업은 지원이 끊기면 자연히 무너지게 된다.

창업교육을 주도하는 강사 역량 역시 문제로 지목된다. 스타트업 및 예비 창업가가 가장 선호하는 멘토는 자신의 사업 분야에서 활발하게 활약하고 있는 실무 전문가다. 하지만 실제 창업교육 현장에 강사로 나서는 인물들은 학교 교수, 대기업 '출신' 인재, 창업 붐을 타고 우후죽순 생겨난 '창업 지도사' 등 실제 창업 경험이 전무한 인물이 대부분이다. 예비 창업가에게는 '무용담'과 틀에 박힌 이론이 아닌 창업 경험이 풍부한 '현장 인재'가 필요하다.

창업은 손쉬운 '도피처'가 아니다

구직 시장에 뛰어든 청년층 사이에서는 "취업도 안 되는데 창업이나 할까"와 같은 농담을 심심찮게 들을 수 있다. 하지만 업계에서는 이처럼 창업을 손쉬운 '도피처'로 생각해서는 안 된다는 지적이 나온다. 여기저기서 들려오는 성공 사례만 보면 '한 번 해볼까'하는 안일한 생각이 들 수 있지만, 현실은 녹록지 않다는 것이다. 실제 지원을 받아 창업에 무작정 뛰어들었다가 쓴맛을 보거나, 혁신적인 아이디어를 갖고도 사업 역량이 부족해 무너지는 사례는 셀 수 없을 정도로 많다.

모든 시장에서 치열한 경쟁은 필수적으로 동반된다. 누군가의 '발판'이 되고 싶은 창업가는 그 어디에도 없기 때문이다. 각 기업들은 차별성을 확보하고, 경쟁사보다 한 걸음이라도 앞서가기 위해 혼신을 다한다. '남들을 따라 창업하는' 수준으로는 전쟁터 같은 창업시장에서 버틸 수 없다는 의미다. 창업을 하기 전에는 내가 어떤 경쟁력을 가졌는지, 경쟁 기업보다 유리한 점이 있는지 확실히 고려해야 한다.

창업자가 경영 전반에서 역량을 발휘해야 하는 자리라는 사실도 인지할 필요가 있다. 일단 창업 시장에 뛰어들면 사업 인프라 확보, 인재 채용, 투자 등 단순히 '상품 아이디어'로 커버할 수 없는 일을 수없이 마주하게 된다. 번뜩이는 창의성은 시장을 헤쳐 나갈 무기가 될 수는 있지만, 기업을 떠받칠 주춧돌이 될 수는 없다는 의미다. 경영에 대한 지식과 '기업가 정신' 없이 창업에 뛰어든다면 금세 지쳐 의지를 잃을 수밖에 없다.