자사주 매입이 경영권 방패로? 상법 개정 앞두고 소각 회피용 ‘되팔기’ 러시

입력

수정

자사주 소각 의무화 상법 개정안 추진

소각 대신 매각에 시장 충격 우려도

주가 상승 효과 소멸, 소액주주 실익無

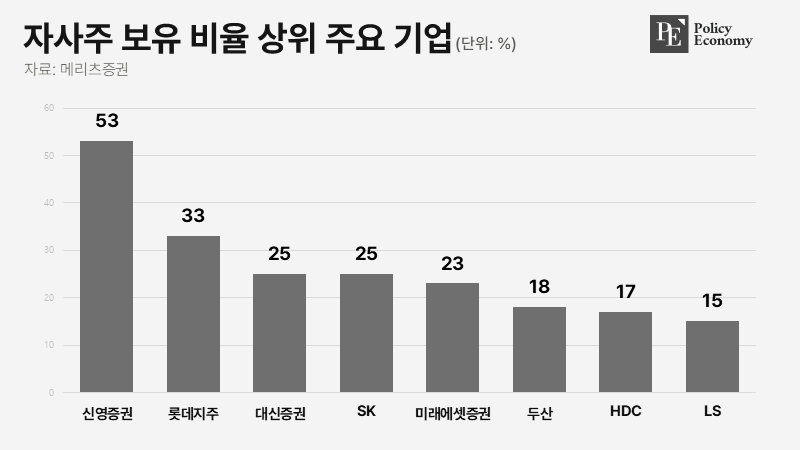

정부가 자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안을 추진하는 가운데, 일부 상장사들이 자사주를 시장에 매각하는 방식으로 대응에 나서는 모양새다. 자사주 매입이 애초부터 주주가치 제고가 아닌 경영권 방어를 위한 목적이었다는 의심이 제기되는 가운데, 이 같은 ‘꼼수 매각’은 대주주에게 유리한 구도를 강화하고 일반 주주는 소외시키는 구조를 반복하고 있다.

자사주 매입 늘릴 땐 ‘주주 환원’ 명분 강조

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 연초부터 이달 11일까지 자사주 매입 관련 공시(자기주식 취득결정·자기주식취득신탁계약체결결정)는 총 347건으로 집계됐다. 이 가운데 55건이 지난 6월과 이달 초에 집중됐다. 삼성전자는 3조9,000억원의 규모의 자기주식을 취득해 이 중 2조8,000억원 규모를 소각하겠다고 약속했으며, 셀트리온과 유한양행도 각각 1,000억원과 200억원 규모의 자사주를 취득해 소각할 예정이라고 밝혔다.

같은 기간 주식소각 결정 공시는 169건을 기록했다. 지난해 전체 공시 건수가 184건이라는 점을 고려하면, 90%를 넘어선 수치다. 이와 함께 소각 금액도 커지는 추세다. 한국거래소에 의하면 지난달 말 기준 국내 주식소각 금액은 총 15조5,000억원으로 전년도 전체 소각 금액(13조9,000억원)을 뛰어넘은 상황이다. 이는 지금까지의 자사주 매입 규모인 9조5,000억원과 비교해도 한참 웃도는 수준이다.

이 같은 흐름은 자사주 소각 의무화를 담은 상법 개정안이 추진된 결과로 풀이된다. 지난 3일 국회 본회의를 통과한 상법 개정안은 부칙을 통해 “이 법 시행 전에 상장회사가 보유한 자기주식은 개정 규정에 따른다”고 명시했다. 자사주 취득 후 원칙적으로 1년 이내 소각하되, 정당한 사유가 있어야만 보유를 허용하기로 하는 조항을 만든 뒤 이를 상장사들이 기존에 취득해 갖고 있던 자사주까지 소급해 적용하겠다는 내용이다.

지난달 출범한 국정기획위원회는 기존에 보유한 자사주에 대해서는 합리적 규제를 부과하겠다며 강제 소각을 언급하지 않았는데, 불과 한 달 만에 규제 강도가 급격히 세졌다. 임직원 보상 등 정당한 사유가 있어도 자사주를 보유하려면 정기 주총 승인을 받아야 하며, 이때 대주주 의결권을 3%로 제한하는 등의 내용도 그동안 언급되지 않았던 내용이다. 상장사 입장에서는 기보유 자사주까지 소급 적용되는 데다 인센티브 없이 법으로 강제하는 등 가장 우려했던 형태의 의무 소각 제도가 도입되는 셈이다.

매각 사례 다수, ‘회사 자금 확보’에 집중

이 때문에 보유 주식을 시장에 되파는 꼼수 매각도 본격화하는 형국이다. 올해 들어 지난 11일까지 시장에 자사주를 직접 처분한 기업은 20개로 지난해 15개 기업에서 5곳 늘었다. 아직 처분일이 도달하지 않아 집계에 포함되지 않은 기업까지 합치면 자사주 처분을 결정한 기업은 더욱 크게 증가한다. 상법 개정에 대한 관심이 높아진 지난 5월 이후 자기주식처분결정을 공시한 기업은 총 91곳으로 지난해 같은 기간 69곳에서 30% 이상 늘었다.

눈에 띄는 부분은 롯데지주, SKC, 사조대림, SNT다이내믹스 등 다수의 코스피 기업이 자사주 되살리기에 나섰다는 점이다. 올해 5월부터 7월 11일까지 2개월여간 이들 기업의 자사주 처분 결정 금액은 2조원에 육박한다. 롯데지주는 재무구조 개선을 이유로 1,476억원 상당의 자사주를 시장에 되팔기로 했고, SKC와 태광산업, SNT다이내믹스 등은 경영자금 확보를 위해 1,000억~3,000억원의 자사주를 기반으로 한 교환사채 발행을 결정했다. 자사주를 기반으로 한 교환사채는 상대방이 권리를 행사할 때 결국 자사주 의결권과 배당권이 회복된다는 점에서 소각을 피하기 위한 꼼수로 지적된다.

또 한진칼과 산돌 등은 사내복지기금에 자사주를 무상으로 출연하기도 했다. 이 역시 자사주의 배당권을 되살리는 동시에 ‘우호지분’으로 만들 수 있는 편법 중 하나다. 이 때문에 전문가들은 자사주 매입이 주주가치 제고로 이어지기 위해서는 소각이 필수라고 입을 모은다. 자사주는 매입만으로도 의결권과 배당권 제한으로 주당 배당액이 소폭 늘어나지만, 전체 주식 수가 그대로 유지되는 만큼 지배주주의 실질적 지배력도 함께 높아진다는 지적이다.

이상복 서강대 로스쿨 교수는 “해외 기업들의 자사주 매입은 당연히 소각이 전제된다”면서 “일부 국내 기업이 오너의 경영권 방어, 단기 주가 부양 등에 자사주를 활용하는 꼼수를 부리면서 결국 법에서 의무적으로 소각하는 방안을 논의하게 된 것”이라고 분석했다. 이어 “상법이 개정돼 자사주 소각이 의무화되면 이 같은 편법도 당연히 사라지면서 주식시장에도 100% 긍정적으로 작용할 수 있다”고 말했다.

경영권 방어 효과만, 시장 신뢰 저하 불가피

정부와 국회는 기업의 자사주를 매입하면 시장에 유통되는 기업의 주식 수가 줄어 주가 상승의 디딤돌이 마련되고, 종국에는 주주가치가 제고될 것으로 기대해 지금껏 기업의 자율에 맡겼던 자사주 소각을 법으로 의무화하기에 이르렀다. 다만 이 같은 시나리오는 기업이 사들인 자사주를 소각할 때만 유효하다. 그렇지 않을 경우, 도리어 기업이 자사주를 맘대로 활용할 수 있는 발판이 되기도 한다. 앞서 언급한 일부 기업의 사례처럼 자사주를 우호세력에 넘겨 최대주주의 경영권을 방어하는 식이다.

임직원의 성과급을 지급하는 과정에서 자사주를 활용하는 기업도 심심찮게 포착된다. 매입한 자사주를 주주의 이익보다는 기업의 ‘현금 창구’로 사용하고 있는 셈이다. 실제 올해 들어 이달 15일까지 ‘자사주를 처분했다’고 공시한 상장사는 288곳에 달했는데, 이 중 임직원의 성과급을 지급하기 위해 자사주 처분을 공시한 상장사는 69곳(23.9%)에 이른다. 반면 자사주 처분 목적을 주주가치 제고라고 밝힌 곳은 11곳(3.8%)에 불과했다.

이 같은 움직임은 주가에 악재로 작용할 공산이 크다. 시장에 유통되는 기업의 주식 수가 줄어드는 효과를 전혀 기대할 수 없는 탓이다. 정우철 블랙펄자산운용 대표는 자사주 소각에 적극적이었던 결과 꾸준한 상승세를 기록한 미국 주요 기업의 사례를 언급하며 “자사주 매입 효과가 나타나기 위해선 소각하는 절차 또한 반드시 필요하다”며 “하지만 국내에선 매입한 자사주를 소각하지 않고, 보유하고 있다가 필요에 따라 처분해 사용하는 상장사가 적지 않다”고 꼬집었다. 새 정부가 제시한 ‘코스피 5000’ 공약이 현실화하기 위해선 자사주 소각 의무화가 필수라는 게 전문가들의 주된 견해다.

- Previous 트럼프 관세 충격은 시간문제 “美 소비자들이 부담 지게 될 것”

- Next [딥폴리시] 중국 ‘국가 자본주의’의 실체