'출생률 제고'에만 매몰된 정부, '저출생 뉴노멀' 시대에 맞춰 정책 패러다임부터 바꿔야

입력

수정

저출생·고령화 심화, 2027년 한국 고령인구 비중 47.7%까지 오른다

출생률 관련 예산 매년 상승세지만 출생아 수는 여전히 감소 추세

"정책적 노력만으로 출생률 회복 어려워, 저출생 '뉴노멀'로 받아들여야"

오는 2072년 한국 인구 비중에서 65세 이상 고령인구가 약 50%까지 증가할 것이란 전망이 나왔다. 저출생·고령화 문제의 심각성을 단적으로 보여주는 지표다. 이에 전문가들 사이에선 정부 차원의 저출생 대책 마련이 시급하단 목소리가 쏟아지지만, 막상 정부는 제 역할을 못하고 있는 실정이다. 실질적인 저출생 예산을 확대하기보다 지역특성 MBTI 등 보여주기식 정책만 남발하는 탓이다.

세계 인구 25.2% 증가할 때 한국 인구는 30.8% 감소

23일 통계청은 ‘2022년 기준 장래인구추계를 반영한 세계와 한국 인구 현황 및 전망’을 발표했다. 통계청에 따르면 우선 세계 인구는 올해 81억6,000만 명에서 2027년 102억2,000만 명으로 증가할 전망이다. 반면 같은 기간 한국 인구는 5,200만 명에서 3,600만 명까지 감소할 것으로 예상됐다. 세계 인구가 25.2% 증가할 때 한국 인구는 30.8% 즐어드는 셈이다. 이로써 한국의 인구 순위는 올해 29위에서 2072년 59위로 30계단 떨어질 것으로 분석됐다. 세계 인구에서 차지하는 비율은 올해 0.6%에서 2072년 0.4%까지 하락한다.

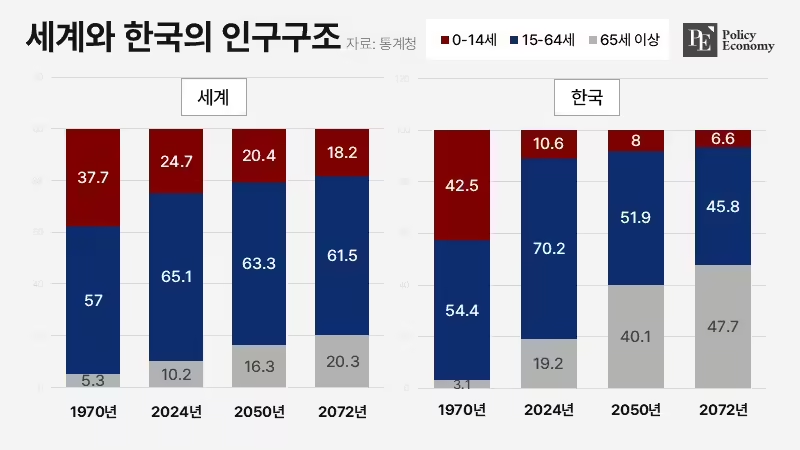

저출생·고령화에 따른 고령 인구비 증가세도 한국이 더 가파른 것으로 나타났다. 통계청에 따르면 전 세계 인구 비중은 올해 기준 유소년(15살 미만) 인구 24.7%, 생산연령인구(15~64살) 65.1%, 고령인구(65살 이상) 10.2%에서 2072년 각각 18.2%, 61.5%, 20.3%로 증감한다. 유소년 인구 비중이 6.5%p, 생산연령인구 비중이 3.6%p 하락할 때 고령인구 비중은 10.1%p 증가한단 것이다.

이런 가운데 한국은 인구 비중이 올해 기준 유소년 인구 10.6%, 생산연령인구 70.2%, 고령인구 19.2%에서 2072년 각각 6.6%, 45.8%, 47.7%로 큰 폭의 변화를 겪는다. 유소년 인구 비중이 4%p, 생산연령인구가 24.4%p 감소할 때 고령인구 구성비는 28.5%p나 늘어난다. 2072년엔 한국 인구 중 고령인구만 절반가량이 되는 셈이다.

저출생 대책 쏟아내는 정부, 정작 현장선 "사실상 예산 낭비"

전문가들은 이 같은 미래를 현실화하지 않기 위한 첫 번째 과제로 '저출생 극복'을 꼽고 있다. 출생률을 올림으로써 유소년 인구 비중을 높여 인구 피라미드를 정상화해야 한단 설명이다. 이에 정부도 저출생 대책 마련에 꾸준히 공을 들여왔다. 국회예산정책처(예정처)가 발표한 '인구위기 대응을 위한 저출생 정책 및 재정사업 분석' 보고서를 보면 한국의 저출생 대응 예산은 2006년 2조1,000억원에서 2012년 11조1,000억원, 2016년 21조4,000억원, 지난해 51조7,000억원으로 우상향 곡선을 그렸다. 올해 들어선 윤석열 대통령이 직접 '인구 국가비상사태'를 공식 선언, 저출생 문제 해결을 위한 '범국가적 총력 대응체계'를 가동하기도 했다.

그러나 한국의 출생아 수는 매년 감소 추세다. 통계청이 발표한 '2023년 출생·사망 통계'와 2023년 12월 인구 동향'을 보면 2016년(40만6,200명)까지 40만 명을 웃돌던 연간 출생아 수는 2017년 35만7,800명으로 40만 명을 하회한 데 이어 2020년(27만2,300명)과 2022년(24만9,200명) 각각 30만 명, 25만 명 선이 무너졌다. 지난해에도 출생아 수가 약 23만 명으로 2022년 대비 1만9,200명(7.7%) 줄었다.

이처럼 정부의 저출생 예산과 출생아 수가 반비례 관계로 나타나자 전문가들 사이에선 "저출생 예산이 낭비되고 있는 게 가장 큰 원인"이라는 지적이 나온다. 예산 규모만 커졌을 뿐 막상 내실 있는 지원을 오히려 줄었단 것이다. 예정처에 따르면 2006~2015년(제1~2차 기본계획) 저출생 예산은 '출생 및 양육 지원 사업'이 대부분을 차지했다. 그런데 2019년(3차 수정계획)부턴 환경 조성(청년 일자리, 주거 지원 등 사회문화 전반)과 관련한 비중이 50% 이상까지 늘었고, 직접적인 출생·양육 지원 예산은 제자리걸음을 하거나 전년보다 줄었다. 실례로 2022년 저출생 시행계획을 보면 출생 문제와 직접적인 관련이 없는 '주거지원 사업'이 23조4,00억원으로 저출생 예산의 46%를 차지하고 있었다.

정부가 소위 '보여주기식 정책'을 남발한다는 비판도 적지 않다. 대표적인 사례가 지역특성 MBTI다. 지역특성 MBTI는 성격 유형 검사인 MBTI를 본떠 만든 제도로 △인구 △입지, △지역가치 △특수성 등 4개 특성을 조합해 16개 유형으로 지역의 정체성을 분석하는 것이다. 지역특성 MBTI에 인구감소지역 종합(정량)지표를 결합해 지방소멸(인구 감소) 대응 전략을 도출하겠단 취지지만, 시민들 사이에선 비판이 쏟아진다. "지역특성 MBTI를 통해 정부가 도출하고자 하는 결론이 뭔지 도대체 알 수가 없다"는 것이다. 정부의 저출생 예산이 사실상 '눈먼 돈'으로 전락했단 지적이 나오는 배경이다.

저출생 '뉴노멀'로 받아들일 준비해야

이런 가운데 최근 학계에선 "저출생을 '해결해야 할 문제'가 아닌 '뉴노멀(시대 변화에 따라 새롭게 부상하는 표준)'로 받아들여야 한다"는 새로운 시각이 나오기도 한다. 정부의 정책적 노력으로 저출생 추세 자체를 돌리는 건 사실상 불가능하단 점을 인정해야 한다는 것이다.

물론 출생률을 회복한 사례가 없는 건 아니다. 프랑스의 경우 출생률 회복을 위해 막대한 예산(GDP 대비 4%)를 지출한 결과 합계출생률이 1993년 1.65명에서 2012년 1.98명까지 상승했다. 문제는 2021년 이후 이후 다시 감소 추세를 보이면서 2021년 합계출생률이 1.85명까지 떨어졌단 점이다. 이는 인구 대체율 2.1명을 밑도는 수준이다. 결국 출생률이 회복됐다기보단 막대한 예산이 투입됨에 따라 '한시적 반등'했다고 보는 게 더 적합한 셈이다.

이에 세계적인 인구통계학자 제니퍼 D. 스쿠바(Jennifer D. Sciubba) 로즈 칼리지 종신교수는 "정부가 저출생과 인구 고령화는 통제할 수 없다는 것을 인정해야 한다"며 "출산에 따른 현금 지급은 뇌물로 느껴질 수밖에 없다. 정책적 강조점을 '웰빙을 극대화하는 방향'으로 바꿔가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "저출생을 두고 걱정할 일이 아니라고 낙관할 수는 없지만, 저출생을 문제로 삼을 때 우리가 생각할 수 있는 유일한 해결책은 출생률을 높이는 것뿐"이라며 "이는 잘못된 접근 방식"이라고 덧붙였다.

서용석 KAIST 미래전략연구센터장도 "저출생 추세 자체를 돌릴 수 없다면 우리가 할 수 있는 일은 이러한 추세에 능동적으로 적응하는 것"이라며 "이는 곧 인구 감소와 고령화라는 불편한 진실의 인정이며 새로운 환경 변화에 부응할 수 있는 사회 시스템의 재설계"라고 역설했다. 결국 저출생을 뉴노멀로 받아들임으로써 '출생률 제고'에 머물러 있던 당초의 인식을 깨뜨려 정책적 패러다임을 새로 써야 한다는 게 이들 주장의 골자다.