말레이시아가 커진다, 미·중 갈등 속 ‘반도체 전략 지대’로 부상

입력

수정

공장·자금 흡수한 ‘페낭 효과’ 본격화

미국-중국 사이 전략적 포지셔닝

말레이 부상에 韓 반도체 패권 흔들

반도체를 주축으로 한 미·중 첨단 기술 전쟁의 최대 수혜지로 말레이시아가 부상하고 있다. ‘동양의 실리콘밸리’라 불리는 페낭에는 글로벌 반도체 기업들의 설비 투자가 집중되고 있으며, 말레이시아는 중립 외교를 바탕으로 미국과 중국 양측의 지지를 동시에 끌어내고 있다. 이에 따라 한국 반도체 산업도 후공정 경쟁력 확보 및 전략적 공급망 강화가 요구되는 상황이다.

중립적·비동맹적 반도체 생산지 역할 강조

20일(이하 현지시각) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 심화하면서 동남아시아 신흥국들이 중국을 대체할 공급원으로 주목받고 있다. 특히 말레이시아는 북부 페낭(풀라우피낭)을 중심으로 글로벌 반도체 기업들의 공장이 대거 몰리면서 단순한 생산기지를 넘어 글로벌 반도체 공급망 재편의 핵심 국가로 부상하고 있다는 진단이다.

페낭에 처음 발을 들인 반도체 업체는 미국의 인텔이다. 1972년 말레이시아에 공장을 설립한 인텔은 미국 외 지역 최초의 생산 거점으로 페낭을 지목했다. 인텔의 말레이시아 입성 이후 AMD와 일본 르네사스(옛 히타치), 키사이트 테크놀로지스(옛 휴렛팩커드) 등이 줄줄이 페낭을 찾았고, 2020년대 이후로도 유럽 반도체 업체 AMS 오스람, 인피니언 등 수십 개의 업체가 인근에 터를 잡았다. 지난해 말 기준 페낭에 생산 거점을 둔 글로벌 반도체 업체는 55곳에 달한다.

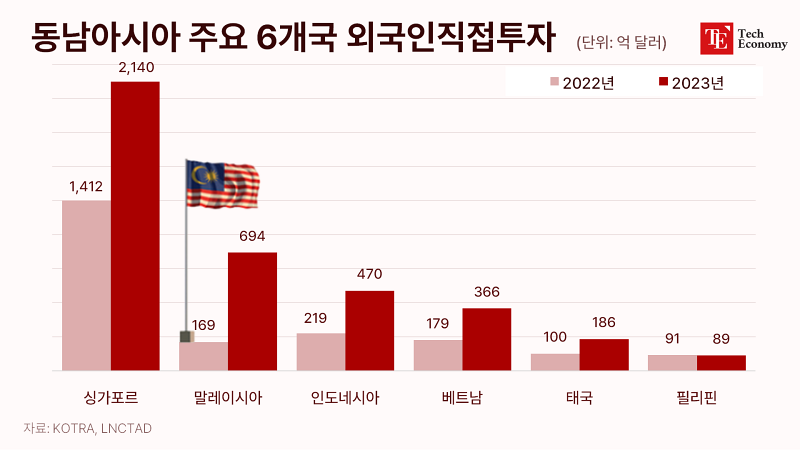

글로벌 반도체 생산 거점으로 주목받으면서 자금 또한 페낭으로 몰렸다. 페낭 주정부에 의하면 페낭은 지난 2023년 한 해에만 128억 달러(약 17조8,000억원)의 외국인직접투자(FDI)를 유치했다. 이는 2013년부터 2020년까지 유치한 FDI 총액보다 큰 규모다. 말레이시아 전체로 범위를 넓혀도 2023년 FDI는 694억 달러(약 96조2,000억원)로 전년(169억 달러·약 23조4,000억원) 대비 4배 넘게 증가했다.

업계는 글로벌 반도체 기업의 연이은 페낭행을 두고 단순 공장 이전 이상의 의미를 부여하는 모습이다. 기업 입장에선 미국과 갈등을 빚고 있는 중국과의 접점을 줄이는 지정학적 이점을 누리는 것은 물론, 이미 수십 년 전부터 축적된 말레이시아의 반도체 조립·패키징 인프라를 활용할 수 있다는 점에서 ‘자산의 전략적 재배치’에 가깝다는 평가다.

말레이시아도 이러한 변화를 적극 환영하고 있다. 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 지난달 초 자국 수도 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘세미콘 동남아시아 2024’에 참석해 “오늘, 나는 우리나라가 가장 중립적이고 비동맹적인 반도체 생산지로 글로벌 반도체 공급망을 더 안정적이고 회복력인 곳으로 만들 것임을 알린다”고 힘줘 말했다. 미중 갈등으로 공급망 불확실성이 커진 가운데 ‘리스크 회피처’이자 ‘생산 최적지’라는 두 마리 토끼를 모두 제공할 수 있다는 자신감으로 풀이된다.

실용주의 외교로 산업 생태계 확장 모색

이처럼 말레이시아가 반도체 최대 수혜국으로 떠오르면서 동시에 외교 무대의 ‘균형자’ 역할 또한 중요해지는 양상이다. 미·중 간 기술 패권 경쟁이 격화하는 가운데, 말레이시아는 어느 한 편에도 치우치지 않는 절묘한 균형 외교를 통해 최대의 실익을 추구하는 중이다. 2025년 아세안 의장국으로서의 위상 또한 이를 가능하게 하는 주요 배경이다.

실제 말레이시아는 미국과 긴밀한 무역 관계를 유지하면서 중국과도 지속적으로 전략적 교류를 이어가고 있다. 반도체 관련 투자 유치에서는 미국 기업에 적극적인 러브콜을 보내고, 공급망 다변화 차원에서 중국 기업들과도 부품 공급 계약을 체결하는 식이다. 이는 미국과 중국 어느 쪽에도 ‘완전한 종속’을 피하면서 자국의 산업 생태계를 키우겠다는 의지로 해석된다.

최근에는 ‘중국과 미국, 어느 쪽도 배제하지 않는다’는 입장을 명확히 하기도 했다. 텡쿠 자프룰 압둘 아지즈 말레이시아 통상부(외교부 격) 장관은 지난달 말 미국 무역 당국자들과 회담을 앞두고 “아시아와 미국의 공급망을 연결하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있는 ‘중립적’ 행위자로서 말레이시아의 입장을 설명하는 데 주력할 것”이라고 밝혔다. 기술 안보보다 산업 육성에 방점을 둔 말레이시아식 실용주의 외교의 전형으로 볼 수 있다.

다만 이 같은 중립 외교가 언제까지 유지될 수 있을지는 불투명하다. 미·중 갈등이 심화할 경우, 어느 한 쪽의 압박이 커질 가능성이 농후하기 때문이다. 이와 관련해 말레이시아의 지정학 분석가 아스룰 하디 압둘라 사니는 “말레이시아와 아세안(동남아시아국가연합)은 미국과 중국이라는, 똑같이 바람직하지 않은 선택지 사이의 딜레마에 빠져 있다”고 진단했다. 두 강대국 사이 아슬아슬한 줄타기를 이어 가고 있는 말레이시아의 외교 전략이 트럼프 행정부의 강경한 대중국 견제에서는 유지되기 어렵다는 게 외교계의 주된 견해다.

한국 반도체엔 ‘예고된 경쟁자’ 등장

한편 과거 반도체 후방 공정의 조용한 거점이었던 말레이시아가 급부상하면서 한국을 비롯한 전통 반도체 강국들도 경계를 늦출 수 없다는 진단이 나온다. 특히 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징, 테스트와 같은 전 공정에서 글로벌 기업들이 말레이시아로 설비와 인력을 이전하면서 한국의 후공정 산업 기반이 상대적으로 위축될 수 있다는 우려 또한 커지는 모양새다.

이 같은 우려는 각종 수치로도 드러난다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 조사에서 말레이시아는 지난해 3분기 기준 글로벌 반도체 조립·테스트·패키징(ATP) 공정의 13%를 담당하는 것으로 파악됐다. 한국과 말레이시아의 수출경합도는 50.5로 2019년보다 6포인트 상승했다. 수출경합도란 특정 부문에서 양국의 경쟁 수준을 나타내는 지표로, 50.5의 수치는 한국과 말레이시아의 반도체 수출 구조가 50.5% 일치한다는 것을 의미한다.

전문가들은 이러한 상황 속에서 한국이 경쟁력을 유지하기 위해선 후공정 내실화와 기술력 고도화가 필수적이라고 입을 모은다. 말레이시아가 동양의 실리콘밸리 이미지를 앞세워 글로벌 자본을 흡수하고 있는 만큼 향후 연구개발(R&D) 및 인재 확보 경쟁에서도 한국을 압박할 수 있다는 지적이다. 한 업계 관계자는 “단순히 생산설비를 국내에 유지하는 정도로 만족해선 안 된다”며 “글로벌 밸류체인 내 한국의 역할을 재정의하고, 말레이시아와는 협력과 견제를 병행하는 등 다층적 전략이 필요하다”고 제언했다.