무역 협상 테이블 향하는 미·중, 세계 경제 움직일 ‘스위스 담판’

입력

수정

美 재무 장관-中 부총리 회담

관세→공급망, 전면 대화 신호탄

‘강공 외교’ 이면에 실리 택한 중국

미국과 중국이 무역협상 테이블에 다시 마주 앉을 예정이다. 양국은 상대의 요청에 따라 대화에 응한다는 자존심 대결을 펼치면서도 실제로는 경제적 실익을 놓고 치열한 수싸움을 이어가고 있다. 중국은 트럼프 1기 당시의 경험을 교훈 삼아 강경 대신 실리 중심 전략으로 접근하고 있으며, 미국 역시 고물가 부담을 의식해 협상의 필요성을 인정하는 양상이다. 이번 협상은 단기 성과보다 글로벌 공급망과 기술 패권 등 장기 구조 재편이 핵심이며, 그 결과는 세계 경제의 흐름을 바꾸는 중대한 나침반이 될 전망이다.

오가는 강경 메시지 속 대화 테이블 복원

6일(이하 현지시각) 미국 재무부에 따르면 스콧 베센트 미 재무부 장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 오는 8일 스위스를 방문해 중국 측 대표를 만나 무역 협상을 진행할 계획이다. 베센트 장관은 “우리는 국제 경제 체제를 미국의 이익에 더 부합하는 방향으로 재조정하기 위해 노력할 방침이며, 생산적 대화가 이뤄지길 기대한다”고 밝혔다.

같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령도 대(對) 중국 협상 관련 발언을 내놨다. 그는 자신의 소셜미디어에 올린 글에서 “그들과 (미국은) 현재 전혀 무역을 하지 않고 있는데, 이 때문에 그들의 경제는 크게 고통받고 있다”며 “우리는 무역을 안 해서 적자를 보지 않고 있다”고 주장했다. 그러면서도 “그들은 협상과 회담을 요청해 왔고, 우리는 적절한 시기에 그들과 만날 것”이라고 말했다.

중국 상무부는 별도의 발표를 통해 허리펑 부총리가 스위스를 찾아 미국과 회담할 것이라고 알렸다. 중국 상무부는 미국과의 접촉 여부를 묻는 현지 언론들의 질문에 “최근 미국 고위 인사들이 관세 조정 가능성을 시사하며 다양한 채널을 통해 중국 측에 접촉 의사를 전달해 왔다”며 “전 세계의 기대, 중국의 이익, 미국의 산업과 소비자들의 요구를 충분히 고려한 끝에 미국과 접촉에 동의하기로 결정했다”고 답했다.

‘협상 필요성’ 공감대, 꾸준한 물밑 협상 준비

이번 회담은 예고된 수순이었다. 이달 초 중국 상무부 대변인은 “미국이 여러 차례 우리 쪽에 정보를 전달하며 협상을 원한다는 입장을 밝히고 있다”며 “이에 대한 평가를 진행 중”이라고 말했다. 이는 중국이 대화를 요청하고 있다는 트럼프 행정부의 주장과 정면 배치되는 것으로, 미국이 상대적으로 다급한 입장임을 강조하려는 의도로 풀이된다.

중국 정부는 상호 관세 부과 철회를 대화의 선제 조건으로 제시했다. 협상을 바란다면, 최소한의 성의를 표시해야 한다는 지적이다. 중국 상무부 대변인은 “잘못된 관세 조처를 바로잡기 전까진 미국의 성의가 없다는 것만 보여주는 것과 같다”며 “상호 신뢰는 더욱 훼손될 것”이라고 꼬집었다. 이어 “말과 행동이 따로인 채 협상을 빙자한 강요나 협박을 시도하는 것은 통하지 않는다”고 일갈했다.

미국 역시 갈수록 인플레이션 부담이 커지는 만큼 자국 소비자 가격에 직접 영향을 미치는 무역 문제를 마냥 방치하긴 어려울 전망이다. 다만 회담을 원하는 쪽은 중국이라는 입장에는 변함이 없는 모습이다. 마코 루비오 미 국무장관은 1일 현지 매체와의 인터뷰에서 중국과 협상 계획에 대한 질문에 “중국에서 접근하고 있다”며 “그들은 우리와 회담하고 싶어 한다”고 답했다. 그러면서 “곧 양국 간 회담이 열릴 것”이라고 밝혔다.

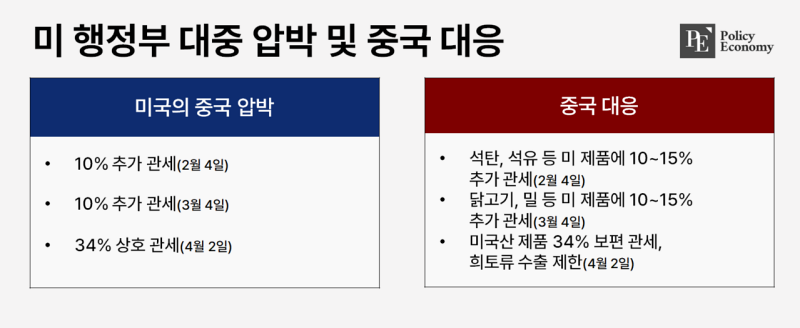

앞서 트럼프 행정부는 지난달 9일 중국산 제품에 145%의 관세를 부과한다고 밝혔다. 중국은 이에 대응해 미국산 제품에 125%의 관세를 부과했으며, 이후 ‘버티기’ 전략으로 일관하면서 미국과의 대화에 별다른 의지를 보이지 않았다. 그러나 무역전쟁 여파가 가시화하면서 양측 모두 대화의 필요성에 공감하고 있는 것으로 보인다. 미국은 지난 1분기 국내총생산(GDP)이 지난해 같은 기간보다 0.3% 감소했고, 중국 또한 4월 구매관리자지수(PMI)가 49.0을 기록하며 시장 전망치를 크게 밑돌았다. 전반적인 제조 업황을 보여주는 지표인 PMI는 50 아래로 떨어질 경우, 경기 수축 국면에 돌입한 것으로 해석된다.

대비 태세 강화한 중국, 빠른 응수·적극 대응

양국은 과거 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년에도 무역 갈등을 빚은 바 있다. 당시 미국은 340억 달러(약 47조3,000억원) 규모의 중국산 제품에 25% 관세를 부과하면서 갈등에 불을 지폈고, 중국은 곧바로 미국산 농산물·자동차 등에 같은 규모의 보복 관세를 부과했다. 이후 미국이 추가로 2,000억 달러(약 278조4,000억원) 규모의 중국산 제품에 10% 관세를 추가하는 등 갈등의 골은 갈수록 깊어졌다.

같은 해 12월에는 시진핑 중국 국가주석과 트럼프 대통령이 G20 정상회의를 계기로 대화에 나서면서 갈등이 봉합될 것이란 기대도 있었지만, 협상은 이듬해 5월 결렬됐다. 미국은 중국을 ‘환율 조작국’으로 지정하며 압박의 수위를 높였고, 중국 또한 미국산 제품에 대한 관세를 높이며 강대강으로 맞붙었다. 이 과정에서 양국은 소비 위축, 수출 감소, 투자 불안 등 복합적인 타격을 입었다.

이번 협상에서 중국이 과거와 다른 전략을 택한 이유도 여기에 있다. 겉으로는 “강압과 갈취는 통하지 않는다”고 경고하면서도, 실익 차원에서는 대화를 마다하지 않겠다는 입장이다. 과거에는 상대의 조치가 발표된 후 대응을 고민했다면, 지금은 미국의 입장 표명 직후 즉각적인 검토와 입장 정리를 통해 빠르게 회담 성사까지 끌고 왔다. 이를 두고 BBC는 “중국이 더 이상 미국만 바라보는 수동적 대응에 머물지 않고 전략적으로 주도권을 유지하려 한다”는 평가를 내놓기도 했다.

이 같은 중국의 태세 전환은 낮아진 미국 의존도에서 기인한다. USTR에 의하면 지난해 미·중 교역 규모(수입·수출 합)는 5,824억 달러(약 810조6,000억원)로 양국 간 첫 무역 갈등이 시작된 2018년(6,598억 달러·약 918조2,000억원)보다 12% 감소했다. 특히 중국의 대미 수출 비중은 2018년 20%에서 2023년 15%, 지난해 12%로 거듭 하락했다. 이는 중국이 수출 대상국을 다변화한 데 따른 결과로, 미국의 전방위적 중국 압박이 과거와 같은 효과를 거둘 수 없을 것이란 관측에 힘이 실리는 배경이다.

- Previous [딥폴리시] 갈수록 커지는 대기업의 ‘국가 경제 영향력’

- Next 체코 원전 수출 계약, 프랑스전력공사 몽니에 '제동'