[딥파이낸셜] 북유럽 ‘평등 속 번영’은 지속 가능할까?

입력

수정

‘북유럽 모델’ 지속 가능성에 의문 제기 ‘임금 격차 최소화’ 위한 ‘노동 시장 경직성’이 문제 ‘평등 개념’ 재정의해야

본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다.

오랫동안 ‘평등 속 번영’(equitable prosperity)의 전형으로 여겨지던 북유럽 모델(Nordic model)이 근본적인 도전에 직면했다. 북유럽 국가들은 임금 격차 최소화와 중앙집중형 임금협상(centralized bargaining)을 기반으로 낮은 소득 불평등과 높은 고용률, 강력한 공공 서비스를 이룩해 왔다. 하지만 인구구조의 변화와 기술 발전, 기후 변화 등의 요소가 우선순위를 바꾸며 북유럽 모델은 성장의 걸림돌이 될 처지에 몰렸다.

북유럽 임금 모델, ‘한계 직면’

북유럽 모델의 중심에는 독특한 임금 협상 방식이 놓여있다. 수출 부문 노조가 근소한 임금 인상에 먼저 합의하면 대부분의 산업이 따르는 식이다. 그동안 소득 불평등을 낮추고 수출 경쟁력을 높게 유지한 비결이 여기 있다. 하지만 직종 간 임금 차이까지 억눌러 근로자들의 이동성을 제한하는 요소로도 작용해 왔다. 현재 북유럽 국가들이 기술, 노인 돌봄, 친환경 산업 등 중요 분야에서 인력난을 겪고 있는 이유다.

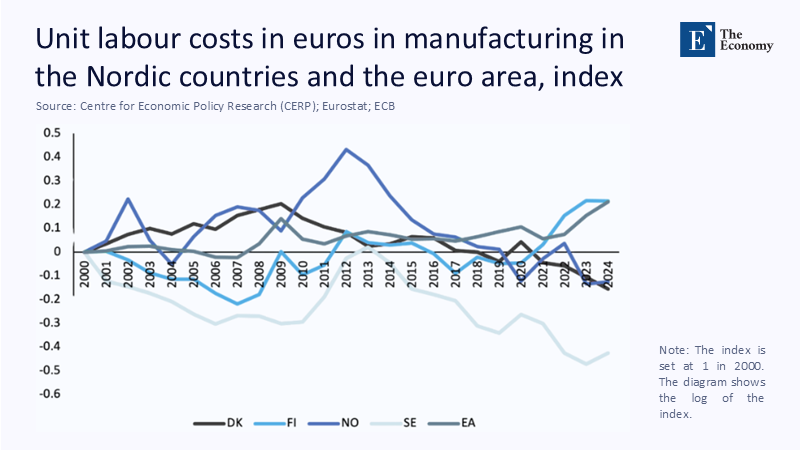

유럽연합 통계청(Eurostat)에 따르면 스웨덴과 덴마크의 이직률은 5% 수준으로 7%인 미국보다 낮다. 이러한 노동시장의 경직성은 북유럽 국가들의 단위당 인건비(unit labor cost, 한 단위 산출물 생산을 위한 보상) 추이를 보면 알 수 있는데, 2000년 이후 핀란드는 잠시 급등하다 폭락했고, 스웨덴은 지속적으로 하락 중이며, 덴마크는 정체 상태다.

주: 덴마크(DK), 핀란드(FI), 노르웨이(NO), 스웨덴(SE), 유로존(EA)

노동시장 경직성이 이동성과 혁신 막아

북유럽은 근로자 임금 협상의 85%가 단체 교섭을 통하는데도 노조 가입률은 계속 감소해 가장 높은 스웨덴이 64% 선이다. 임금 협상이 장기 근속자 및 연장자에 유리하고 청년층이나 이민자에게 불리하게 진행되는 영향도 크다. 소득 불평등을 줄이기 위한 고율의 근로소득세도 문제를 어렵게 한다. 스웨덴에서 평균 수준의 급여를 받는 근로자에게 적용되는 소득세율은 43%로 OECD 평균을 훨씬 상회한다. 그런데 세율이 1%P 오를 때마다 이직을 위한 국가 간 이동이 2.4% 줄어든다고 한다.

임금 격차 최소화 효과는 기업 간 임금 차이를 비교해도 확연히 드러난다. 노르웨이 제조업의 경우 직장별로 1인당 생산성이 최대 3배까지 차이가 나는데 임금 격차는 25%에 머물고 있다. 보너스가 있긴 하지만 이는 재직자를 위한 것일 뿐 신규 인력을 끌어당기는 요소는 아니다. 야심 있고 젊은 인재들에게는 임금 격차 최소화 정책이 족쇄로 작용하는 셈이다.

돌봄 부문 인력난에도 ‘수급은 난항’

문제는 북유럽의 인구 노화 속도다. 2040년에 이르면 스웨덴 인구의 절반 가까이가 65세를 넘기게 된다. 현재의 노인 요양 수준을 유지하려면 지역 국가들 모두 합쳐 100만 여명의 돌봄 노동자가 추가로 필요한데 공공 의료 부문 임금도 제조업 기준에 묶여있어 인력을 유인할 방법이 별로 없는 상황이다.

2023년 기준 노르웨이의 돌봄 부문(care sector)은 필수 인력의 50%가 모자란 상황이다. 그런데도 임금 격차 최소화 정책을 유지한다면 두 가지 선택지밖에 남지 않는다. 대규모 이민을 허용하거나 돌봄 수준을 현재 기준보다 낮추는 것이다. 물론 함께도 가능하다. 노동 시장 경직성은 성장 기업들이 북유럽을 떠나게 만드는 원인이 되기도 한다. 떠나는 이들이 남기는 말은 한결같은데, 임금 차별화가 부족해 경력 있는 인재를 채용하기 어렵고 현재 이민법이 디지털 산업에 맞지 않는다는 것이다.

그러다 보니 수백만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대되는 유럽 그린 딜(European Green Deal)에도 북유럽의 몫이 많지 않을 것으로 보인다. 풍부한 풍력과 수소 자원에도 불구하고 이들 국가는 친환경 산업에서 주도적 역할을 하지 못하고 있다. 국민 세 명 중 한 명이 기후 전환(climate transition, 기후 관련 목표에 맞춰 비즈니스 모델과 운영을 조정)에 따른 실직을 우려하는데, 친환경 산업은 산업대로 제조업 기준에 묶여 인재 채용을 걱정해야 하는 상황이다.

‘평등’ 내려놓고 ‘경제 변화’에 적응해야

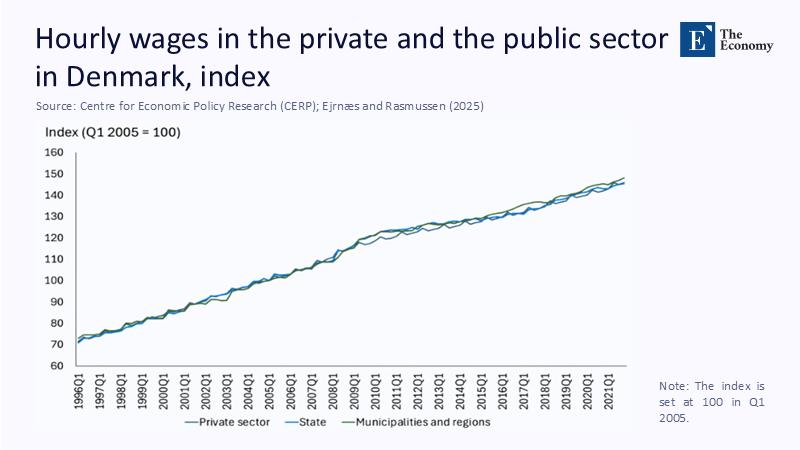

몇 가지 개선 방안은 이미 논의 중이다. 기본 최저임금은 그대로 두고 노동력 부족 사태가 장기화한 부문에만 최저임금 기준을 자유롭게 적용하자는 방안이 있다. 또 결원율이 높은 산업에 합의를 거쳐 임금 격차를 늘리자는 주장도 있다. 하지만 민간 부분 임금을 그대로 따라가는 덴마크 공공 부문의 사례를 보면 이 정도 조치로 돌봄 인력 문제를 해결할 수 있을 것이지 의문이 드는 것은 사실이다.

주: 민간 부문(Private sector), 국영 부문(State), 지방자치단체(Municipalities and regions)

재정 정책 측면에서 근로소득세를 낮추는 것도 도움을 줄 수 있다. 장기 요양 업체에 결원율이 높은 기간만 3%의 세금 환급을 제공하면 큰 재정 부담 없이 임금을 올려 수천 명의 추가 인력을 확보할 수 있다. 이직자들에 대한 세액 공제도 이동성을 높여 인력 수요를 맞추는 데 도움이 된다.

한때 지나친 물가 상승을 억제하고 취약계층을 보호해 주던 북유럽 임금 모델은 거시경제 상황 변화에 더 이상 적응하기 어려워 보인다. 지금도 공평함과 탁월함을 함께 유지하고 싶다면 시대에 맞는 공평함을 재정의할 필요가 있다.

원문의 저자는 라스 캄포스(Lars Calmfors) 스톡홀름 대학교(Stockholm University) 명예 교수입니다. 영어 원문 기사는 The Nordic model of wage coordination at a crossroads | CEPR에 게재돼 있습니다.