신용카드 수수료율 인하 여파, 수익성 ‘비상’ 카드업계는 대안 모색 분주

입력

수정

수익 중 수수료 비중 39.1%→29.1%

영세가맹점 범위 확대도 부담으로

‘알짜 카드’ 없애고 혜택 줄인다

정부가 지난해 말 발표한 신용카드 수수료율 개편안에 따라 약 97%에 해당하는 가맹점이 최저 0.4%의 수수료를 적용받게 됐다. 가뜩이나 업황 부진으로 시름하던 카드업계는 엎친 데 덮친 격으로 수익성 악화까지 고민하게 됐다. 이에 카드업계는 부가서비스를 축소하는 등 비용 절감을 서두르는 동시에 수익성 극대화를 위한 대안 모색에 나서는 모습이다.

수수료 수익 증가 ‘착시 효과’

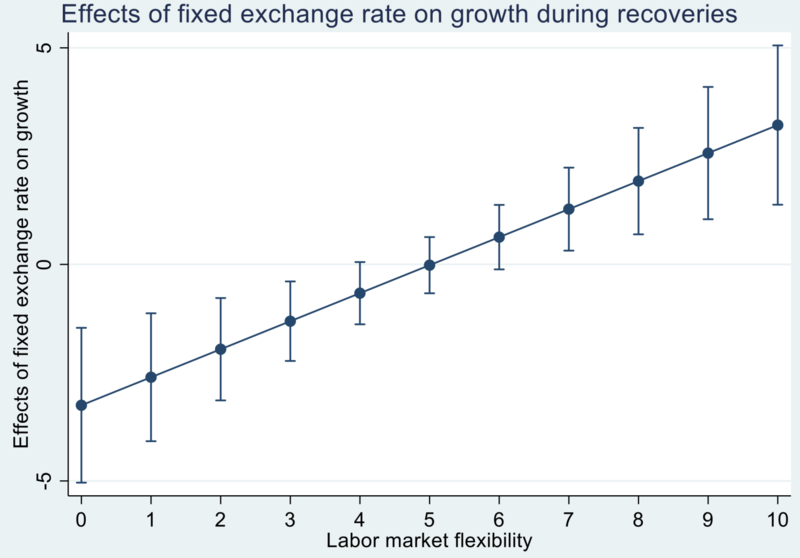

22일 카드업계와 금융감독원에 따르면 신한·삼성·KB국민·현대·롯데·하나·우리·비씨 등 8개 전업카드사의 2023년 가맹점 수수료 수익은 8조1,022억원으로 집계됐다. 5년 전인 2018년 7조9,112억원에서 1,910억원 증가한 수치다. 다만 같은 기간 총수익에서 가맹점 수수료 수익이 차지하는 비중은 39.1%에서 30.2%로 쪼그라들었다. 지난해 3분기 누적 기준으로는 29.1%를 기록하며 30% 선마저 무너졌다. 수수료 수익 자체는 늘었지만, 영양가는 없다는 의미다.

이 같은 수익성 악화의 배경에는 해마다 인하되는 카드 수수료율이 자리하고 있다. 2007년 2~4.5%던 영세가맹점 카드 수수료율은 올해 0.4~1.45%까지 내려갔다. 이에 더해 2012년에는 여신전문금융업법 개정으로 3년마다 수수료율을 책정하는 적격비용 산정 제도가 도입되면서 수수료율 인하 압박도 한층 거세졌다.

적격비용 산정제도가 도입된 2012년부터 지난해까지 영세·중소 가맹점이 경감받은 수수료 규모는 약 9조7,200억원으로 연평균 8,100억원에 달한다. 지난 12년간 카드사들의 수익이 해마다 8,000만원 넘게 줄었다는 의미다. 올해 수수료율 추가 인하로 앞으로는 매년 3,000억원가량의 수익이 줄어들 전망이다.

영세가맹점 범위가 확대됐다는 점도 부담이다. 수수료 인하 혜택이 적용되는 영세·소상공인은 적격비용 관련 정책이 처음 시행된 2012년 연매출 2억원 이하였다. 하지만 다섯 차례의 개정 끝에 연매출 30억원 이하 가맹점까지 확대됐다. 전체 가맹점 중 97%인 305만 곳이 수수료율 인하 혜택을 보는 것이다. 영세가맹점을 지원한다는 수수료율 인하의 정책적 취지가 퇴색했다는 비판이 제기된 배경이다.

이용자 및 이용금액 감소도 불사

경기 침체와 소비 둔화 여파로 가뜩이나 업황 부진에 시달리던 카드사들은 이중고를 호소하고 있다. 통계청에 의하면 연말 특수가 사라진 지난달 21~27일 국내 신용카드 이용 금액은 전년 동기 대비 1.5% 감소한 것으로 나타났다. 불과 한 달 전인 지난해 11월 마지막 주(24~30일)와 비교하면 무려 9.9% 줄어든 수치다.

여기에 수수료율 인하까지 겹치자 카드사들은 앞다퉈 비용 절감에 나서고 있다. 먼저 신한카드와 KB국민카드, 하나카드는 희망퇴직 카드를 꺼내 들었다. 이들 회사는 생산 효율성 제고를 위한 인력 구조개선이라고 설명했지만, 수익성 악화에 따른 조치라는 평가가 주를 이룬다. 우리카드도 희망퇴직을 검토 중에 있다.

일부 카드사는 무이자 할부 혜택을 축소했다. 우리카드, 비씨카드는 최대 6개월에 달했던 무이자 할부 기간을 4개월로 축소했고, 신한카드와 KB국민카드도 최대 무이자 할부 기간을 5개월에서 3개월로 줄였다. 삼성카드, 롯데카드의 가장 긴 무이자 할부 기간도 5개월까지다. 앞서 지난해 9~10월경 오래기간 자취를 감췄던 6개월 무이자 할부 서비스를 재도입하면서 집객 경쟁에 열을 올린 것과는 대비되는 모습이다.

연회비를 인상하거나 소위 ‘알짜 카드’를 없애는 경우도 눈에 띈다. 신규 발급과 갱신이 중단된 네이버현대카드가 대표적 예다. 해당 카드는 2021년 출시 후 연회비 1만원에 네이버 멤버십 무료 이용권, 이용금액의 최대 10% 적립 등 파격적인 혜택으로 입소문을 끌며 알짜 카드로 불렸다. 여신금융협회에 따르면 국내 8개 카드사가 지난해 신규·갱신 발급을 중단한 카드는 총 595종에 달한다.

이처럼 인기 카드 혜택이 사라지면 카드 이용량이 줄어 카드사와 가맹점 모두에 악영향을 미치지만, 비용 감축을 위해선 어쩔 수 없다는 게 카드사 입장이다. 한 카드사 중견 관리자는 “카드업계 전반이 건설적으로 수익을 내지 못하고 비용을 절감하는 방식에 의존하고 있다”며 “열심히 비용을 절감하고 나면, 금융 당국은 수수료율 인하 여력이 충분하다고 판단해 또 이를 내리는 악순환이 반복된다”고 꼬집었다. 이어 그는 “수수료 인상까지는 바라지도 않는다”면서 “현재 수준이라도 유지했으면 좋겠다”고 토로했다.

카드론 등 대출 확대 움직임도

그간 카드사의 ‘부업’에 불과했던 카드론 등 대출 상품이 확대 추세인 것도 이와 무관치 않다. 신용판매 부문의 수익성이 악화할 대로 악화한 만큼 생존을 위해서는 무게중심을 옮길 필요가 있다는 게 업계 종사자들의 공통된 견해다. 여신금융협회 공시에 따르면 지난해 3분기 국내 카드사 9곳 (8개 전업카드사+농협카드)의 대출(현금서비스·카드론) 잔액은 총 48조3,532억원으로 전년동기(45조2,453억원) 대비 3조1,000억원(6.86%) 늘었다.

부업에 열을 올린 영업전략은 일부 성과를 거뒀다. 우리카드를 예로 들면, 지난해 3분기 카드론 잔액은 3조9,298억원으로 전년 동기(3조2,314억원)대비 21.61% 증가했다. 이 기간 우리카드의 순익은 전년 동기 대비 19.4% 증가한 1,402억원을 기록했다. 2023년 3분기 순익이 전년 동기 대비 45.7% 감소한 1,109억원을 기록했다는 점을 고려하면 눈부신 성적이다.

다만 가시화한 성과에도 또 다른 대안을 찾기 위한 카드사들의 고민은 계속될 전망이다. 금융당국이 카드론 대출을 큰 폭으로 확대한 카드사에 리스크 관리 계획 제출을 요구하는 등 가계대출 관리에 만전을 기울이고 있는 탓이다. 한 카드사 관계자는 “대출 부문이 대안이 될 수는 있겠지만, 연체율 상승 등 위험 요소 또한 존재한다”며 “신용판매를 비롯한 본업 경쟁력 강화를 게을리할 수 없는 이유”라고 설명했다.